Dépôt de bilan : étapes et conséquences (Guide 2025)

📍 L’essentiel à retenir sur le dépôt de bilan en 2025

- Le dépôt de bilan (déclaration de cessation des paiements) est une obligation légale dès qu’une entreprise est en état d’insolvabilité, c’est-à-dire lorsqu’elle ne peut plus régler ses dettes exigibles avec son actif disponible.

- Le dirigeant dispose de 45 jours maximum pour déposer le dossier au Tribunal de Commerce (ou Tribunal des Activités Économiques – TAE depuis 2025).

- Selon la situation, le tribunal ouvre une sauvegarde, un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire.

- Effets immédiats :

- Gel des dettes et suspension des poursuites individuelles des créanciers.

- Maintien ou résiliation des contrats en cours.

- Les salariés sont protégés par l’AGS (salaires, congés, indemnités).

- Conséquences :

- Les créanciers doivent déclarer leurs créances dans les 2 mois après la publication au BODACC.

- Le dirigeant peut voir sa responsabilité engagée (interdiction de gérer, faillite personnelle, comblement de passif).

- Une période suspecte (jusqu’à 18 mois avant l’ouverture) peut entraîner l’annulation d’actes préjudiciables aux créanciers.

- L’accompagnement par un avocat spécialisé en droit des entreprises en difficulté est fortement recommandé pour sécuriser la procédure et anticiper les solutions amiables (mandat ad hoc, conciliation).

Le dépôt de bilan, souvent assimilé à tort à la faillite d’entreprise, correspond juridiquement à la déclaration de cessation des paiements et marque l’entrée dans une procédure collective spécifique aux entreprises en difficulté.

Obligatoire dans un délai légal de 45 jours à compter de la constatation de l’incapacité à régler ses dettes, il déclenche l’ouverture d’une procédure collective devant le Tribunal de Commerce (ou le Tribunal des Activités Économiques – TAE depuis 2025) compétent.

Ce mécanisme concerne toutes les structures : sociétés commerciales (SARL, SAS, SA), auto-entrepreneurs, professions libérales, exploitants agricoles ou encore entreprises individuelles.

Il ne doit pas être confondu avec une simple cessation d’activité, qui peut résulter d’un choix stratégique sans état de cessation des paiements.

Concrètement, le tribunal peut ouvrir l’une des trois procédures collectives prévues par le Code de commerce – LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. (Articles L610-1 à L696-1) :

- Sauvegarde :

Réorganiser l’activité avant la cessation des paiements, afin d’anticiper et de traiter les difficultés.

- Redressement judiciaire :

Poursuivre l’activité et élaborer un plan de restructuration lorsque la cessation des paiements est constatée, mais qu’un redressement reste possible.

- Liquidation judiciaire :

Arrêt définitif de l’activité et la vente des actifs lorsque la situation est irrémédiablement compromise.

Les conséquences d’un dépôt de bilan sont significatives, mais il ne s’agit pas forcément d’une fin en soi.

Bien préparée et accompagnée, cette étape peut devenir une opportunité de restructuration, de négociation avec les créanciers et parfois même de relance de l’activité

Déposez le bilan de votre entreprise maintenant dans les meilleurs conditions avec nos avocats spécialisés en dépôt de bilan.

Sommaire

I – Comprendre le dépôt de bilan : définition et obligations légales

La déclaration de cessation des paiements : le terme juridique

Le dépôt de bilan, terme courant, désigne en réalité une obligation légale : la déclaration de cessation des paiements.

Celle-ci marque le début d’une procédure collective pour gérer l’insolvabilité d’une entreprise.

Contrairement à une cessation d’activité volontaire (ex. fermeture stratégique), cette procédure traduit une détresse financière objective, soumise à des règles strictes.

Une fois déclarée, le tribunal décide de l’ouverture d’une procédure collective :

- Sauvegarde (si un rétablissement est possible),

- Redressement judiciaire (plan de restructuration sous surveillance),

- Ou liquidation judiciaire (fermeture définitive).

Le dirigeant peut être assisté, surveillé ou dessaisi au profit d’un administrateur ou d’un liquidateur désigné selon la procédure ouverte.

Les critères de la cessation des paiements : actif disponible contre passif exigible

Elle se vérifie par l’équation : Actif disponible < Passif exigible.

Les deux composantes clés sont :

- L’actif disponible :

Liquidités immédiates (trésorerie, crédits mobilisables).

Excluent les biens immobiliers ou les créances clients non recouvrées. - Le passif exigible :

Dettes échues, certaines et liquides (salaires, fournisseurs, impôts).

N’incluent pas les dettes à long terme.

70 000 € d’actif (trésorerie + crédit) vs. 85 000 € de passif (dettes) = cessation avérée.

Il est important d’évaluer la situation avec rigueur pour éviter une déclaration erronée.

Les entités concernées par cette obligation légale

Toute structure économique est concernée :

- Sociétés commerciales (SARL, SAS, SA).

- Auto-entrepreneurs et entreprises individuelles.

- Professions libérales et agricoles.

Le dirigeant doit déclarer la cessation sous 45 jours après sa constatation.

Un dépôt tardif expose à une interdiction de gérer (6 à 15 ans) et à des pénalités financières.

💡Bon à savoir 💡

Le recours à un avocat spécialisé en droit des entreprises en difficulté est crucial pour :

- Éviter les erreurs

- Respecter les délais

- Trouver des solutions alternatives comme la procédure de conciliation (rééchelonnement des dettes avec les créanciers).

II – La procédure de dépôt de bilan : les étapes incontournables

Tableau des étapes du dépôt de bilan

| Étape | Détails pratiques |

|---|---|

| ⏱️ Déclaration obligatoire sous 45 jours | Le dirigeant doit déposer la déclaration de cessation des paiements (Cerfa 10530) au greffe du Tribunal de Commerce (ou TAE depuis 2025 dans certaines juridictions). |

| 📑 Constitution du dossier | - Cerfa 10530. - Comptes annuels + état de trésorerie récent. - Kbis (moins de 7 jours) + pièce d’identité du dirigeant. - Liste des créanciers et dettes. - Inventaire des biens. - Liste des salariés et montants dus. |

| ⚖️ Audience devant le tribunal | - Examen de l’actif disponible vs passif exigible. - Fixation de la date de cessation des paiements. - Décision d’ouverture d’une sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. - Possibilité de période d’observation. |

| 👔 Nomination des organes | - Administrateur judiciaire (surveillance / assistance du dirigeant en redressement). - Mandataire judiciaire (représente les créanciers). - Liquidateur judiciaire (gestion de la liquidation). |

| 📌 Jugement d’ouverture | - Déclenche la procédure collective choisie. - Gel des dettes et suspension des poursuites. - Publicité au BODACC pour informer les créanciers. |

Le délai impératif de 45 jours pour déclarer la cessation des paiements

En cas de cessation des paiements, le dirigeant dispose de 45 jours maximum pour déposer la déclaration au greffe compétent.

Ce délai court à partir de la date de constatation de l’incapacité à honorer les dettes exigibles.

Un dépôt tardif expose le dirigeant à des sanctions personnelles, notamment une interdiction de gérer pendant 15 ans maximum, décidée par le tribunal en cas de faute avérée.

Le non-respect de ce délai peut également entraîner une responsabilité personnelle pour comblement de passif, avec risque de saisie de biens privés.

Une réaction rapide est donc cruciale pour éviter des conséquences irréversibles.

La constitution du dossier de dépôt de bilan : documents et pièces à fournir

Le dossier de dépôt de bilan doit être rigoureusement préparé pour éviter les rejets ou retards.

Les documents requis incluent :

- Le formulaire Cerfa n°10530 de déclaration de cessation des paiements.

- Les comptes annuels du dernier exercice et l’état de trésorerie récent (moins d’un mois).

- L’extrait Kbis ou D1 de moins de 7 jours et une copie d’identité du dirigeant.

- L’état chiffré des créances et dettes, avec les coordonnées des créanciers.

- L’inventaire des biens et la liste des salariés avec les montants dus.

💡Bon à savoir 💡

Une erreur ou une omission peut retarder le traitement, accentuant les risques juridiques.

Le recours à un avocat spécialisé en dépôt de bilan est fortement recommandé pour garantir une conformité totale.

Le déroulement au tribunal : de l’audience au jugement d’ouverture de la procédure collective

L’audience de procédure collective

Après le dépôt de la déclaration de cessation des paiements, le tribunal convoque le dirigeant à une audience à huis clos sous 15 jours.

Le tribunal vérifie l’ état de cessation des paiements (actif disponible < passif exigible) et fixe sa date, qui pourra marquer le point de départ de la période suspecte.

Le juge peut également décider d’ouvrir une période d’observation afin d’analyser la viabilité de l’entreprise et préparer un éventuel plan.

La nomination des organes de la procédure collectiveEn fonction de la procédure choisie, plusieurs intervenants peuvent être désignés.

Le mandataire judiciaire, systématiquement nommé en sauvegarde ou redressement, représente les créanciers.

L’ administrateur judiciaire peut aussi être désigné (facultatif en dessous de certains seuils, obligatoire au-delà) pour assister ou surveiller le dirigeant, voire le remplacer dans la gestion.

En cas de liquidation judiciaire, c’est un liquidateur qui est nommé : il procède à la réalisation des actifs, met fin aux contrats et organise les licenciements si nécessaire.

Le jugement d’ouverture de la procédure collectiveLe tribunal prononce alors l’ouverture de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire.

Ce jugement a des effets immédiats :

- Les dettes antérieures sont gelées,

- Les poursuites individuelles suspendues

- Le sort des contrats en cours est tranché (maintien ou résiliation, selon l’intérêt de la procédure).

Enfin, la décision est publiée au BODACC, ce qui déclenche le délai de deux mois dont disposent les créanciers pour déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire.

Selon la situation financière de l’entreprise, le tribunal peut ouvrir une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Ces procédures n’ont pas les mêmes conditions ni les mêmes objectifs, comme le montre le tableau ci-dessous.

Tableau comparatif des conditions & objectifs des différentes procédures collectives

| Condition d’ouverture | Objectif principal | Gestion de l’entreprise | Durée de la période d’observation | Issue possible | |

|---|---|---|---|---|---|

| Sauvegarde | Difficultés avérées sans cessation des paiements | Réorganiser l’activité ➡️ | Dirigeant maintenu à la tête de l’entreprise (avec ou sans administrateur judiciaire selon les seuils), sous contrôle du mandataire judiciaire représentant les créanciers | Max. 12 mois | Plan de sauvegarde (10 ans max) ou conversion en redressement |

| Redressement judiciaire | Cessation des paiements constatée et redressement possible | Redresser l’entreprise 🔄 | Dirigeant assisté ou surveillé par un administrateur judiciaire (remplacement exceptionnel) | Max. 18 mois | Plan de redressement (10 ans max) ou liquidation |

| Liquidation judiciaire | Cessation des paiements et difficultés irréversibles | Vendre les actifs pour rembourser ⏹️ | Dirigeant dessaisi, remplacé par un liquidateur judiciaire | Aucune période d’observation | Clôture pour extinction du passif ou insuffisance d’actif |

Le rôle des organes de la procédure

Le mandataire conseille en sauvegarde, l’administrateur remplace le dirigeant en redressement, le liquidateur gère la fin de l’activité.

La notion de “période suspecte” et ses conséquences

La période suspecte s’étend de la cessation des paiements (fixée par le tribunal) jusqu’à l’ouverture de la procédure, dans la limite de 18 mois avant le jugement.

Son objectif est de protéger l’égalité des créanciers en annulant certains actes anormaux : on parle alors de nullité de la période suspecte.

La nullité de la période suspecte

Il existe deux types de nullités pour la période suspecte :

- Les nullités de droit :

Elles s’appliquent automatiquement, par exemple pour les actes à titre gratuit (donations), le paiement de dettes non échues, les paiements effectués par des moyens anormaux (comme une dation en paiement), ou encore la constitution de sûretés pour garantir des dettes anciennes.

- Les nullités facultatives :

Elles dépendent de la connaissance qu’avait le cocontractant de l’état de cessation des paiements de l’entreprise.

Elles visent notamment les contrats déséquilibrés ou certains paiements suspects.

Les conséquences sont les suivantes :

- Les biens ou sommes transférés à tort sont réintégrés dans l’actif de la procédure.

- Le cocontractant concerné perd l’avantage reçu et est requalifié en créancier (il doit déclarer sa créance).

- La nullité est rétroactive : l’entreprise récupère l’actif en cause.

- Les dirigeants peuvent voir leur responsabilité engagée en cas d’actes anormaux.

Un avocat spécialisé en procédures collectives est indispensable pour sécuriser les décisions avant le dépôt de bilan et éviter les erreurs judiciaires.

III – Les répercussions concrètes pour les différentes parties prenantes

Tableau des conséquences du dépôt de bilan par acteur concerné

| Acteur concerné | Conséquences principales |

|---|---|

| 🏢 Entreprise | – Jugement d’ouverture d’une procédure collective : sauvegarde, redressement, ou liquidation. - Gel des dettes antérieures. - Suspension des poursuites individuelles des créanciers. - Sort des contrats en cours : maintenus ou résiliés par l’administrateur / liquidateur. |

| 👨💼 Dirigeant | – Peut être dessaisi (en liquidation). - Responsabilité engagée en cas de faute de gestion. - Sanctions possibles : interdiction de gérer (3 à 15 ans), faillite personnelle, comblement de passif. |

| 👷 Salariés | – Maintien des contrats en redressement. - Licenciements économiques en liquidation. - Salaires et indemnités garantis par l’AGS (y compris indemnités de licenciement). |

| 💳 Créanciers | – Obligation de déclarer leurs créances dans les 2 mois suivant la publication au BODACC. - Remboursement par ordre légal de priorité : 1️⃣ salariés, 2️⃣ frais de justice, 3️⃣ créances postérieures utiles, 4️⃣ organismes sociaux / fisc, 5️⃣ créanciers chirographaires. - Les créanciers chirographaires récupèrent rarement plus de 20 % de leurs créances. |

Pour le dirigeant : responsabilité, sanctions et risques personnels

En cas de faute de gestion (décision négligente ou non-respect des obligations légales), le dirigeant peut subir des sanctions prononcées par le tribunal.

Celles-ci incluent :

- L’interdiction de gérer une entreprise :

Sanction courante, interdiction de gérer une société pendant 3 à 15 ans selon la gravité.

- La faillite personnelle :

Le tribunal peut engager le patrimoine privé du dirigeant, entraînant la perte de certains droits civiques.

- L’action en comblement de passif :

Le dirigeant peut être condamné à régler des dettes sur ses fonds propres si sa gestion a aggravé la situation.

Pour éviter ces risques, il est essentiel de justifier ses décisions, conserver des documents comptables et respecter les délais légaux.

Par ailleurs, l’aide d’un avocat spécialisé en droit des entreprises en difficulté est fortement recommandée.

Pour les salariés : garantie des salaires et avenir de l’emploi

L’AGS garantit les salaires, congés payés et indemnités en cas de procédure collective.

Les contrats sont maintenus en redressement judiciaire (restructuration) ou résiliés en liquidation judiciaire (fermeture).

Les montants couverts par l’AGS dépendent de l’ancienneté du contrat :

| Durée d’ancienneté du salarié | Plafond de garantie |

|---|---|

| Plus de 2 ans | 94 200 € |

| 6 mois à 2 ans | 78 500 € |

| Moins de 6 mois | 62 800 € |

Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le liquidateur consulte le CSE avant licenciement économique et notifie les salariés sous 15 jours.

Le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) facilite le reclassement proposé par France Travail (anciennement Pôle emploi), le cas échéant.

Pour les créanciers : déclaration des créances et hiérarchie des paiements

Les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire.

Le non-respect de ce délai entraîne la forclusion (perte du droit de réclamer la créance).

💡 Astuce 💡

Si vous êtes forclos, il est possible de demander un relevé de forclusion afin de préserver vos droits.

Rapprochez-vous de votre avocat spécialisé en procédures collectives pour initier cette procédure.

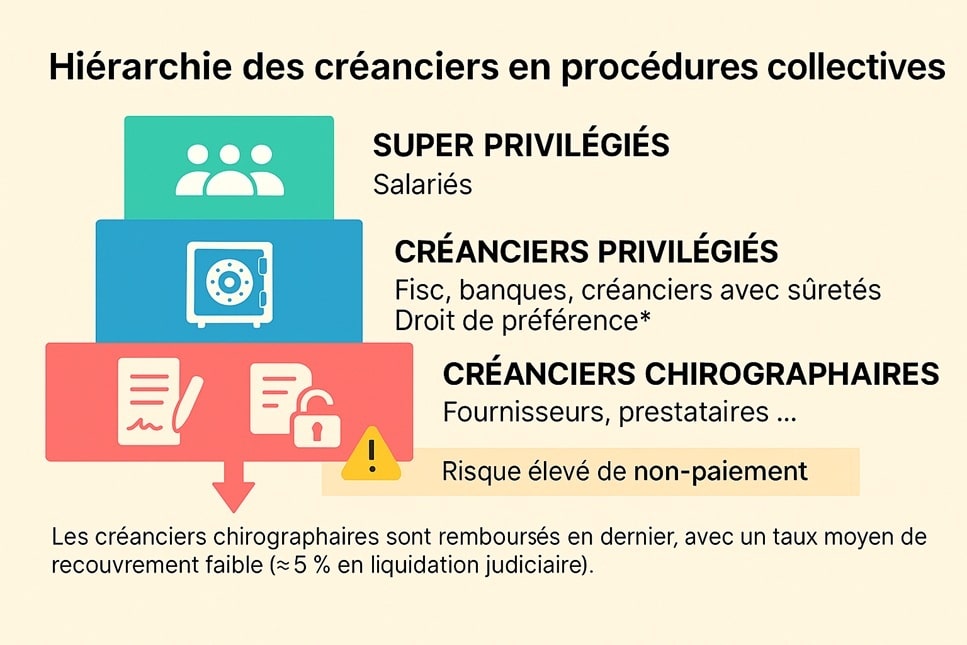

Les créanciers sont remboursés selon un ordre de priorité légal :

- Créances superprivilégiées : salaires et indemnités de congés (garantis par l’AGS).

- Frais de justice : notamment les honoraires des mandataires et administrateurs judiciaires.

- Créances postérieures au jugement : dettes nées régulièrement après l’ouverture de la procédure et nécessaires à son déroulement.

- Créances privilégiées : organismes sociaux (URSSAF) et impôts.

- Créances chirographaires : fournisseurs impayés et autres créanciers non privilégiés, remboursés au prorata.

Lors d’une liquidation judiciaire, les créanciers chirographaires récupèrent rarement plus de 20 % de leurs créances.

Si vous êtes débiteur, une vigilance accrue est donc essentielle dans le cadre de votre recouvrement de créances.

IV – Comment éviter le dépôt de bilan : anticiper et gérer la crise

Les signaux d’alerte financiers et opérationnels à surveiller

Une détection précoce des difficultés permet d’éviter la cessation des paiements et donc le dépôt de bilan.

Les dirigeants doivent surveiller attentivement les indicateurs suivants :

- Baisse continue et significative du chiffre d’affaires, impactant les marges et la solvabilité.

- Tensions de trésorerie récurrentes : retards de paiement envers fournisseurs, impôts ou salaires.

- Perte de clients clés ou d’un marché stratégique, fragilisant la structure financière.

- Refus de financement bancaire ou non-renouvellement de facilités de trésorerie.

- Dégradation des ratios financiers : fonds de roulement négatif, augmentation de l’endettement.

Le calcul du besoin en fonds de roulement (BFR) et le suivi d’un tableau de bord de gestion renforcent cette vigilance.

Une réaction rapide (négociation de délais, ajustement stratégique) reste cruciale pour éviter le dépôt de bilan.

Les alternatives amiables avant la cessation des paiements

Avant la cessation des paiements, deux procédures préventives relevant de la prévention des difficultés permettent de négocier avec les créanciers :

- Mandat ad hoc :

Désignation par le président du tribunal de commerce d’un mandataire ad hoc pour négocier un accord (échelonnement de dettes, restructuration). Confidentiel, adapté aux tensions ponctuelles.

- Conciliation :

Intervention d’un conciliateur désigné par le tribunal, avec possibilité d’homologation judiciaire. Durée maximale de 4 mois, prorogeable d’un mois.

Ces démarches évitent la publicité de la procédure collective et préservent la réputation.

Elles nécessitent une demande motivée au tribunal, accompagnée de justificatifs financiers.

Le rôle de l’avocat spécialisé en droit des entreprises en difficulté lors du dépôt de bilan

Le recours à un avocat expert en droit des entreprises en difficulté est indispensable.

Son rôle :

- Évaluation objective de la situation et analyse des options (sauvegarde, redressement ou liquidation).

- Préparation et dépôt de la déclaration de cessation des paiements (DCP) :

Communication des pièces au greffe du tribunal compétent (Tribunal de Commerce ou, depuis 2025, Tribunal des Activités Économiques – TAE – dans les juridictions concernées). - Suivi de la procédure.

- Échanges avec :

- Les organes juridictionnels : le tribunal, le juge-commissaire.

- Les organes de la procédure : administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire.

- Défense des intérêts du dirigeant lors des audiences ou négociations avec les créanciers.

En cas de liquidation, l’avocat peut contester les actes préjudiciables ou solliciter une clôture anticipée.

CTA : Contactez maintenant votre avocat spécialisé en dépôt de bilan.

FAQ – Le dépôt de bilan

Qu’est-ce que le dépôt de bilan ?

Le dépôt de bilan, terme courant pour désigner la déclaration de cessation des paiements, est une obligation légale pour toute entreprise qui ne peut plus honorer ses dettes exigibles avec son actif disponible.

Il concerne toutes les structures : sociétés (SARL, SAS, SA…), entreprises individuelles, auto-entrepreneurs, professions libérales et agriculteurs.

Le dépôt de bilan marque l’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation).

Il ne doit pas être confondu avec une simple cessation d’activité, qui peut résulter d’un choix stratégique sans difficulté financière.

- Actif disponible : liquidités et réserves de crédit immédiatement mobilisables.

- Passif exigible : dettes certaines, liquides et échues (fournisseurs, salaires, impôts).

Quelles sont les conséquences d’un dépôt de bilan ?

La déclaration de cessation des paiements (dépôt de bilan) entraîne des conséquences importantes pour l’entreprise et ses parties prenantes.

Lorsque le tribunal prononce le jugement d’ouverture, plusieurs procédures peuvent être envisagées :

- Sauvegarde judiciaire :

Si l’entreprise n’est pas encore en cessation des paiements mais anticipe ses difficultés.

- Redressement judiciaire :

L’activité se poursuit sous la surveillance du tribunal. Un administrateur judiciaire peut être désigné pour assister ou remplacer le dirigeant. - Liquidation judiciaire :

Arrêt définitif de l’activité, vente des actifs, dessaisissement du dirigeant et remboursement des créanciers selon l’ordre légal de priorité.

Conséquences pratiques :

- Les dettes antérieures au jugement sont gelées et les poursuites individuelles des créanciers suspendues.

- Le sort des contrats en cours est décidé par l’administrateur (en redressement) ou le liquidateur (en liquidation) :

Ils peuvent être maintenus ou résiliés selon l’intérêt de la procédure. - Pour le dirigeant :

Sa responsabilité peut être engagée en cas de faute de gestion (sanctions : interdiction de gérer, voire obligation de combler le passif sur son patrimoine personnel). - Pour les salariés :

L’ AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) assure le paiement des salaires et indemnités (y compris licenciement) non réglés. En cas de liquidation, le liquidateur procède aux licenciements économiques. - Pour les créanciers :

Obligation de déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire dans les 2 mois suivant la publication au BODACC. Le remboursement s’effectue ensuite selon un ordre de priorité légal (salariés, frais de justice, organismes sociaux et fiscaux, puis autres créanciers).

Qui paye les dettes en cas de dépôt de bilan ?

Après un dépôt de bilan, le règlement des dettes suit un ordre de priorité fixé par la loi.

Les créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire dans les deux mois suivant la publication au BODACC.

L’ordre de paiement est le suivant :

- Créances superprivilégiées : salaires et indemnités, garantis par l’AGS.

- Frais de justice : rémunération des mandataires, administrateurs et liquidateurs judiciaires.

- Créances postérieures au jugement : celles nées régulièrement après l’ouverture de la procédure et nécessaires à son déroulement.

- Créances privilégiées : dettes fiscales et sociales (impôts, URSSAF).

- Créances chirographaires : fournisseurs et autres créanciers non privilégiés, payés au prorata.

En cas de liquidation judiciaire, si la vente des actifs ne permet pas de rembourser toutes les dettes, le solde restant est effacé pour l’entreprise.

Quelle est la différence entre le dépôt de bilan et la liquidation judiciaire ?

Le dépôt de bilan (ou déclaration de cessation des paiements) est une obligation légale pour le dirigeant lorsqu’une entreprise ne peut plus régler son passif exigible avec son actif disponible.

Cette déclaration doit être faite au greffe du tribunal compétent dans un délai de 45 jours.

Elle ouvre une procédure collective, qui peut déboucher soit sur un redressement judiciaire, soit sur une liquidation judiciaire.

La liquidation judiciaire, quant à elle, est une procédure décidée par le tribunal lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise.

Elle entraîne :

- L’arrêt définitif de l’activité,

- Le dessaisissement du dirigeant,

- La vente des actifs pour rembourser les créanciers selon l’ordre légal de priorité.

Contrairement au redressement, qui vise à restructurer l’entreprise, la liquidation marque sa disparition définitive.

Quel est l’intérêt du bilan comptable ?

Le bilan comptable joue un rôle clé lors d’un dépôt de bilan, car il permet d’établir avec précision la situation financière de l’entreprise.

- Il sert à vérifier si l’entreprise est en cessation des paiements en comparant l’actif disponible (trésorerie, crédits mobilisables) avec le passif exigible (dettes échues).

- Il permet au tribunal de fixer la date de cessation des paiements, point de départ possible de la période suspecte (pouvant remonter jusqu’à 18 mois).

- Il constitue une pièce essentielle du dossier de dépôt de bilan, aux côtés de l’état des créances et dettes, de la liste des salariés, de l’inventaire des biens et des comptes annuels.

Lors de l’audience, le tribunal s’appuie notamment sur ce document pour décider si l’entreprise peut être placée en redressement judiciaire ou doit être liquidée.

Quelles sont les conséquences pour le gérant en cas de dépôt de bilan ?

Le dépôt de bilan peut entraîner des sanctions pour le dirigeant, mais elles ne sont pas automatiques : elles dépendent de la décision du tribunal.

Principaux risques :

- Interdiction de gérer : empêche de diriger, gérer ou contrôler une entreprise pendant 3 à 15 ans.

- Faillite personnelle : sanction plus lourde entraînant l’interdiction de gérer et certaines déchéances civiles.

- Comblement de passif : le dirigeant peut être condamné à payer les dettes de l’entreprise sur son patrimoine personnel si sa gestion fautive a aggravé la situation.

Ces sanctions sont généralement prononcées en cas de faute de gestion ou de déclaration tardive de la cessation des paiements.

Combien coûte le dépôt d’un bilan ?

Le dépôt de bilan en lui-même est gratuit : le dirigeant n’a aucun frais de déclaration à régler au greffe du tribunal.

En revanche, des coûts annexes peuvent apparaître :

- Honoraires de conseil : avocat spécialisé en procédures collectives ou expert-comptable.

- Frais de procédure : rémunération du mandataire judiciaire, de l’administrateur ou du liquidateur, fixée par le tribunal et prélevée sur les actifs de l’entreprise.

- Publicité légale : publication au BODACC, incluse dans les frais de justice (pas une annonce légale classique de dissolution).

💡 En pratique 💡

Le dirigeant ne paie pas directement ces frais : ils sont pris en charge par l’entreprise, dans le cadre de la procédure collective.

L’avocat est-il obligatoire pour déposer le bilan ?

Non, le dépôt de bilan peut être effectué sans avocat.

Le dirigeant doit déposer une Déclaration de Cessation des Paiements (DCP) via le formulaire Cerfa n°10530 auprès du Tribunal de Commerce (ou du Tribunal des Activités Économiques – TAE depuis 2025 dans certaines juridictions).

⚠️ Toutefois, cette déclaration n’est pas une simple formalité :

- La DCP doit être accompagnée d’un dossier complet (comptes annuels, état de trésorerie, liste des créanciers, inventaire des biens, etc.).

- Une erreur, un oubli ou un rejet du dossier peut retarder l’enregistrement et entraîner le dépassement du délai légal de 45 jours, avec des sanctions lourdes pour le dirigeant (interdiction de gérer, comblement de passif, etc.).

- La procédure a des conséquences directes pour les dirigeants, salariés et créanciers.

💡C’est pourquoi, même si l’avocat spécialisé en dépôt de bilan n’est pas obligatoire : il est fortement recommandé.

Son rôle est de sécuriser la démarche et d’anticiper les solutions (conciliation, redressement, etc.).

Quelle indemnité en cas de dépôt de bilan ?

En cas de dépôt de bilan, les indemnités concernent principalement les salariés.

L’ AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) prend en charge les salaires impayés, les congés payés et les indemnités de licenciement.

Cette garantie joue aussi bien pendant un redressement judiciaire (si les contrats sont maintenus) qu’en cas de liquidation judiciaire (lors de licenciements économiques).

Pour le dirigeant, la situation dépend de son statut.

Lorsqu’il est également salarié (par exemple un gérant minoritaire avec contrat de travail valide), il peut continuer à percevoir une rémunération en sauvegarde ou en redressement judiciaire.

En revanche, en liquidation judiciaire, il est dessaisi de ses fonctions et ne perçoit plus de rémunération.

Les associés, quant à eux, ne touchent pas d’indemnités.

Ils ne peuvent espérer un remboursement qu’après paiement intégral des créanciers, ce qui reste exceptionnel en pratique.

Qui paye les salariés en cas de dépôt de bilan ?

En cas de dépôt de bilan, le paiement des salariés est garanti par l’ AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés).

Ce mécanisme prend en charge :

- Les salaires impayés,

- Les congés payés

- Les indemnités de rupture, y compris de licenciement.

En redressement judiciaire, les contrats de travail sont maintenus et les salaires continuent d’être versés.

Si l’employeur n’a pas les fonds, l’AGS avance les sommes dues.

En liquidation judiciaire, le liquidateur procède aux licenciements économiques et l’AGS prend en charge les créances salariales et indemnités de licenciement.

Les créances salariales bénéficient d’un privilège légal, ce qui place les salariés au premier rang dans l’ordre des remboursements.

Une question ?

Notre cabinet d’avocats d’affaires, vous accompagne dans toutes vos démarches liées aux entreprises en difficulté :

- Assignation en redressement & liquidation judiciaire

- Mandat ad hoc

- Procédure de conciliation

- Sauvegarde judiciaire

- Dépôt de bilan

- Redressement judiciaire

- Liquidation judiciaire

- Défense du dirigeant

👉 Contactez-nous dès maintenant pour un accompagnement sur mesure partout en France.

Contacter Maître FACCHINI Avocat expert en dépôt de bilan

Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant nos services, ou bien prendre un rendez-vous ?

N’hésitez pas à contacter Maître FACCHINI directement sur son téléphone portable, par email ou via le formulaire ci-dessous, un retour vous sera apporté dans l’heure !